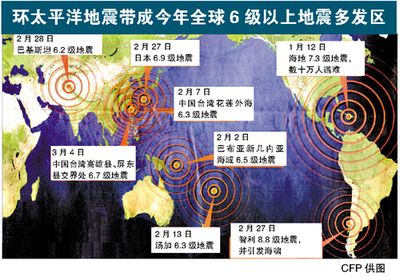

地震多发区建筑抗震设计要点(地震多发区建筑抗震设计原理与技术要点)

地震多发区的建筑抗震设计是确保人员安全和减少经济损失的重要环节,本文主要探讨了在地震多发区进行建筑抗震设计时的关键原理和技术要点,介绍了地震多发区的地质特征,如断层线、活动断裂和地形起伏等,这些因素对建筑设计提出了特殊的要求,阐述了抗震设计的基本原则,包括结构的整体性、延性和耗能减震等,讨论了不同类型建筑(如高层建筑、桥梁、大跨度结构等)的抗震设计方法,强调了设计时应考虑的结构响应、材料选择和施工细节,还涉及了抗震加固技术,如隔震支座、消能器和隔震系统的使用,以增强建筑的抗震性能,总结了研究成果,并对未来研究方向进行了展望,为地震多发区的建筑设计提供了科学指导和参考。

地震多发区建筑抗震设计要点

1. 结构对称性

在地震多发区,建筑结构的对称性是非常重要的设计要点。对称的建筑结构可以使刚度中心和质量中心重合,从而在地震时避免扭转破坏。这种设计有助于建筑物在相同的地基条件下具有更好的抗震性。例如,北京故宫就是一个典型的对称建筑设计,历经数百年和多次地震考验,依然屹立不倒。

2. 主体构造增强

提高建筑物的物理强度和减轻建筑物的受力是增强建筑抗震能力的关键。在经济发达地区,新落成的建筑多采用钢筋混凝土结构,而在国际公认的抗震强国如日本,则多采用钢结构和木结构。木结构建筑由于质量轻,能够有效吸收和分散震动质量,保持建筑物基本框架的完整性。

3. 地下部分设计

地下部分的设计同样重要,需要确保建筑物上部荷载均匀分布到地下部分,使受力构件布置连续、规则、受力均匀。如果上部结构构件与地下结构构件对齐布置,可以利用防震缝将地下部分与上部塔楼连接的部分脱开,以减少地震对地下结构的影响。

4. 延性设计

抗震设计的基本原则是“小震不坏、中震可修、大震不倒”,这意味着结构体系应在强震下呈非线性反应并进入屈服状态,利用结构的延性性能耗散地震能量,防止建筑物倒塌。墙、柱的轴压比是影响结构延性的重要因素,因此在设计中应严格控制轴压比,不超过规范允许的范围。

5. 抗震层设计

建筑结构的抗震层通常位于建筑顶部,是常见的基础抗震结构设计。可以在抗震层顶端与基础结构层之间留出大于0.8米的空间,以更好地满足建筑结构的抗震需求。此外,如果水平受力过大,可以采用安装减震器的手段,将地震的冲击能力通过弯矩和抗震层剪力分散到墙体的不同部位,达到抗震效果。

6. 抗震等级和材料选择

抗震等级二级的框架梁、柱、节点核心区混凝土强度等级要求,不应低于C30。这意味着在设计时需要选择合适的材料,以确保建筑能够在地震中保持足够的强度和韧性。

7. 性能化设计

随着建筑抗震设计的发展,性能化设计成为未来趋势。这种设计理念更加灵活,可以根据具体建筑的特点和所处的环境,制定出更加科学、合理的抗震设计方案。

综上所述,地震多发区的建筑抗震设计需要综合考虑结构对称性、主体构造增强、地下部分设计、延性设计、抗震层设计、抗震等级和材料选择以及性能化设计等多个方面。这些设计要点旨在确保建筑物在地震发生时能够保持稳定,最大限度地减少地震对建筑物和人员的危害。

地震多发区建筑抗震材料创新

建筑抗震设计中的延性性能优化

抗震建筑的性能化设计理念

地震多发区建筑抗震标准对比

高层建筑抗震设计原理与技术要点

高层建筑抗震设计原理与技术要点 巍峨之巅,坚固之基——高层建筑抗震设计原理与技术要点 在这个以钢铁为骨架,混凝土为血肉的时代,高层建筑如同巨人般屹立于城市之中,俯瞰着繁忙的街道和渺小的行人。 然而,这些摩天大楼在展示人类智慧与力量的同时,也面临着自然界无情的考验——地震。 如何在大地震颤之时,确保这些高楼大厦安然无恙,是每一位建筑师、工程师乃至整个社会的重要课题。 本文将深入探讨高层建筑抗震设计的原理与技术要点,让我们一窥其坚固之基的秘密。 首先,我们要理解的是,抗震设计并非单纯地让建筑在地震中不倒,而是要让它在震动中保持足够的弹性和韧性,以便在地震过后,建筑仍能安全使用。 这就像是让一位舞者在风暴中起舞,既要保持优雅的姿态,又要确保每一步都稳健有力。 高层建筑抗震设计的核心原理之一是“能量消散”。 地震波传递的能量是巨大的,如果建筑能够有效地消散这些能量,就能大幅度减少结构的损伤。 这就好比海浪冲击礁石,礁石之所以坚固,是因为它能让海浪的能量分散开来,而不是硬碰硬地承受全部冲击。 为了实现这一目标,工程师们设计了多种耗能器和隔震装置。 例如,隔震支座能够在建筑物与地基之间形成一个柔性层,当地震波到达时,这个柔性层会像海绵一样吸收并释放能量,从而保护建筑主体结构不受损害。 这就像是在高楼大厦与地面之间铺设了一层厚厚的缓冲垫,使得震动无法直接传递给建筑本身。 另一个关键原理是“强度与刚度分布”。 高层建筑的抗震设计要求建筑的结构体系在不同部位具有不同的强度和刚度,以便在地震中形成合理的变形模式。 这意味着,建筑的某些部分需要设计得更加坚固,以承受更多的力量,而其他部分则需要保持一定的柔韧性,以便在震动中适当变形。 这种设计哲学就像是人体的骨骼和肌肉,骨骼提供支撑,而肌肉则在运动中发挥作用。 此外,高层建筑的抗震设计还需要考虑“周期延长”和“冗余性”。 周期延长是通过调整建筑的自振周期,使其远离地震波的主要频率,从而减少共振的可能性。 而冗余性则是通过设计多个承重路径,即使部分结构受损,整个建筑仍然能够保持稳定。 在实际的工程实践中,高层建筑抗震设计的技术要点还包括了精确的结构分析、合理的材料选择、细致的施工工艺以及严格的质量控制。 每一个环节都至关重要,因为它们共同构成了建筑抗震能力的坚实基础。 总之,高层建筑的抗震设计是一项复杂而精细的工程,它要求设计师和工程师们不仅要有深厚的专业知识,还要有对生命安全的深切关怀。 但是,每当地震来临,正是这些不为人知的设计原理与技术要点,守护着我们的安全,让这些建筑成为了人类智慧与大自然力量较量中的坚固堡垒。

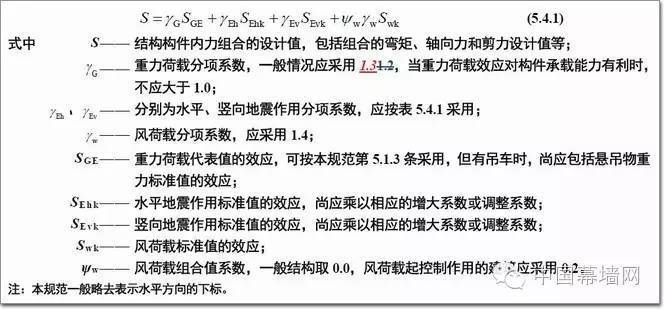

+订阅2024年4月24日,住房城乡建设部发布国家标准《建筑抗震设计规范》局部修订的公告,批准国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)局部修订的条文,自2024年8月1日起实施。 标准名称修改为《建筑抗震设计标准》,标准编号修改为GB/T50011-2010。 在这个安全至上的时代,建筑抗震设计无疑成为了守护生命安全的坚固防线。 近日,住房城乡建设部宣布,备受瞩目的《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)在历经多年实践与反馈后,终于迎来了2024年版的局部修订,并将于2024年8月1日正式实施。 本期,让我们一起揭开新版规范的神秘面纱,探索其与2016年版之间的主要区别,以及这些变化将如何影响我们的建筑安全。 从规范到标准 一字之差,责任更重 首先,令人瞩目的是,原《建筑抗震设计规范》的名称已修改为《建筑抗震设计标准》。 虽然编号由GB变为GB/T,意味着标准性质由强制性变为推荐性,但实际上根据住建部公告,该标准在抗震方面的要求仍然是强制性的。 从规范到标准,这一字之差,不仅体现了国家对建筑抗震设计的高度重视,更意味着从字面上正式成为行业内的刚性要求,不容丝毫懈怠。 没有规矩,不成方圆,新版标准的出台,无疑为建筑抗震设计树立了更加明确、严格的标杆。 细节之处见真章 抗震等级二级的框架梁、柱、节点核心区混凝土强度等级要求,不应低于C30从汶川到未来 回望2008年汶川地震,无数建筑在地震中倒塌,给人民生命财产造成了巨大损失。 痛定思痛,建筑行业深刻认识到抗震设计的重要性。 此后,《建筑抗震设计规范》不断修订完善,力求在每一次灾难面前都能让建筑更加坚韧不拔。 以汶川地震为例,新版标准在总结震害经验的基础上,增加了对山区场地、框架结构填充墙设置、砌体结构楼梯间等关键部位的强制性条文,这些改动直接针对了地震中常见的薄弱环节,有效提升了建筑的整体抗震性能。 性能化设计,引领未来趋势 筑梦安全,共赴未来 建筑抗震设计规范的每一次修订,都是对生命安全的又一次庄严承诺。 2024年版《建筑抗震设计标准》的局部修订,不仅体现了国家对建筑抗震设计的高度重视,更彰显了建筑行业不断追求卓越、勇于创新的精神风貌。 让我们携手并进,以更加科学、严谨的态度,共同筑造更加安全、更加美好的建筑未来!。

还没有评论,来说两句吧...